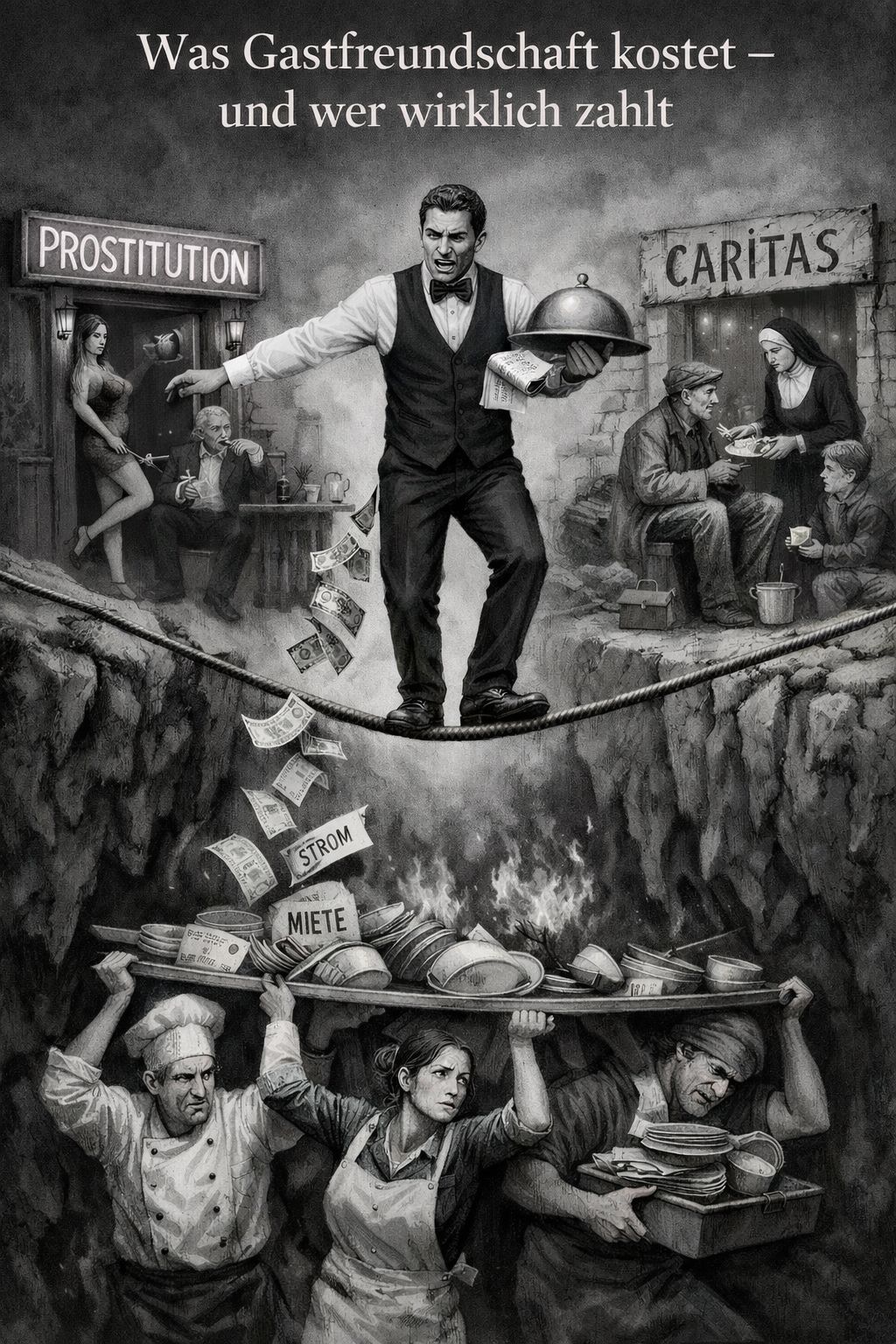

Gastronomie auf dem schmalen Grad zwischen Prostitution und Caritas

„Was Gastfreundschaft kostet – und wer wirklich zahlt"

Es gibt einen Satz, den jemand einmal geprägt hat. Er lautet sinngemäß: Gastronomie balanciert auf einem schmalen Grat zwischen Prostitution und Caritas.

Viele reagieren darauf empört. Manche finden ihn geschmacklos. Aber gerade weil dieser Vergleich wehtut, zeigt er etwas Wahres – etwas, das die Branche lieber nicht zu laut sagt, obwohl es täglich passiert.

Der Preis der Hingabe

Wer in der Gastronomie arbeitet, verkauft nicht nur Zeit. Er verkauft Zuwendung, Aufmerksamkeit, Stimmung. Jede Bewegung – von der Begrüßung an der Tür bis zum letzten Teller – ist Teil eines stillen Handels. Der Gast zahlt Geld. Dafür erwartet er mehr, als satt zu werden. Er möchte sich gesehen fühlen. Gut behandelt. Im Idealfall sogar ein wenig besonderer als sonst.

Alles soll leicht wirken. Charmant. Selbstverständlich. Kein Gast soll spüren, wie viele Handgriffe dafür nötig sind, wie viel Konzentration und Nerven in einer dichten Servicezeit stecken.

Hinter jedem Teller steht ein Mensch, der weiß, dass der Gast nicht nur Geschmack kauft. Sondern auch die Haltung, mit der gekocht und serviert wird. In kaum einer anderen Branche verschwimmen Grenzen so stark. Man serviert nicht nur Speisen, man liefert Gefühle. Man verkauft nicht nur Wein, man verkauft eine Atmosphäre. Ein Versprechen von Geborgenheit auf Zeit.

Und manchmal glaubt der Gast, mit der Rechnung auch Macht erworben zu haben. Ein beiläufiges „Lächeln Sie doch mal" wirkt dann nicht wie ein freundlicher Hinweis. Sondern wie ein kleiner Herrschaftsakt. Dienstleistung wird mit Dienstbarkeit verwechselt.

Der Preis, den das fordert, lässt sich nicht in Euro ausdrücken.

Die Falle der Selbstaufgabe

Die andere Seite ist weniger laut, aber genauso tief.

Viele Menschen in der Gastronomie handeln aus Überzeugung. Sie kochen nicht, um reich zu werden. Sondern weil sie an Gastfreundschaft als Kulturleistung glauben. Sie wollen verbinden. Essen soll Menschen an einen Tisch bringen, Begegnung möglich machen.

Gerade das macht sie verletzlich.

Wenn um kurz nach zehn Uhr abends noch jemand zur Tür hereinkommt und „nur etwas Warmes" möchte, sagen viele nicht nein. Aus Stolz. Aus Prinzip. Aus einer eigentümlichen Form von Ehre, die gelebte Fürsorge mit eigener Würde verwechselt.

So kippt Berufung in Selbstaufgabe.

Aus Liebe zum Beruf wird ein Reflex der Selbstverleugnung. Wer ständig für andere sorgt, ohne Grenzen zu ziehen, landet am Rand der Erschöpfung. Caritas klingt edel. Aber ohne Gegenwert wird aus Fürsorge ein langsamer Raubbau an der eigenen Kraft.

Ausbeutung und Achtung – zwei Seiten derselben Medaille

Hier liegt das eigentliche Problem: Die Gastronomie hat keine Ausbeutungskultur, die von außen aufgezwungen wurde. Sie hat eine, die von innen mitgezogen wird.

Die einen verramschen ihr Können, weil sie glauben, sonst nicht mithalten zu können. Sie senken Preise, strecken Arbeitszeiten, schlucken Kränkungen – und nennen es Wettbewerbsfähigkeit.

Die anderen verschenken ihre Arbeit, weil sie überzeugt sind, Anstand lasse sich nicht kalkulieren. Sie sagen zu oft ja, verzichten auf Pausen, auf Privatleben, auf Schutz – und nennen es Passion.

Beide zahlen drauf. Die einen verlieren Stück für Stück ihre Würde. Die anderen ihre Kraft. Und am Ende bleibt in beiden Fällen wenig Raum für das, worum es eigentlich geht: einen Beruf mit Haltung zu betreiben.

Das ist kein persönliches Versagen. Es ist das Ergebnis einer Branche, in der Leidenschaft systematisch gegen Bezahlung ausgespielt wird – und die das oft selbst nicht merkt, weil sie zu beschäftigt damit ist, zu funktionieren.

Warum der Ausweg so schwer ist – und wie er trotzdem gelingt

Der Ausweg beginnt dort, wo man sich beidem verweigert: dem Verramschen und der Selbstaufopferung.

Das klingt einfacher, als es ist. Denn wer Preise erhöht, verliert zunächst Gäste. Wer Nein sagt, gilt als unflexibel. Wer Grenzen zieht, bricht mit dem Selbstbild, das viele in der Branche von sich haben.

Trotzdem führt kein Weg daran vorbei.

Ein Teller, der so kalkuliert ist, dass er Zutaten, Miete, Energie, Ausbildung, Krankheitstage, Pausen und eine Zukunft umfasst – dieser Teller ist kein Luxus. Er ist die Grundlage, auf der alles andere steht. Wer zu günstig kalkuliert, subventioniert den Gast mit seiner eigenen Substanz.

Ein Nein zu spät gekommenen Gästen ist kein Zeichen von Härte. Es ist ein Zeichen von Verantwortung. Für das Team. Für den eigenen Körper. Für ein Leben außerhalb des Betriebs.

Gastfreundschaft verliert nichts, wenn sie Grenzen setzt. Sie gewinnt Klarheit. Gastfreundschaft auf Augenhöhe ist keine Unterwerfung – sie ist Haltung. Sie sagt: Wir geben unser Bestes. Aber nicht um jeden Preis.

Schlussgedanke

Gastronomie kann einer der ehrlichsten Arbeitsplätze sein. Alles ist sichtbar, alles ist unmittelbar. Leistung und Reaktion passieren im selben Moment.

Aber diese Unmittelbarkeit hat eine Kehrseite: Sie macht es leicht, sich in ihr zu verlieren. Im Strom der Bestellungen, im Applaus der Gäste, im Adrenalin eines vollen Abends.

Wer in dieser Branche langfristig bestehen will, braucht mehr als Leidenschaft. Er braucht die Fähigkeit, sich selbst als Teil der Kalkulation zu begreifen. Nicht als Kostenstelle, die man wegoptimiert. Sondern als Wert, den es zu schützen gilt.

Zwischen Selbstausverkauf und Selbstaufopferung liegt kein Abgrund. Es ist nur eine Linie.

Sie trägt einen einfachen, unbequemen Namen: Würde.

Und der erste Schritt auf ihr ist nicht der schwierigste. Er ist nur der seltenste.